山林整備ボランティアの安全管理研修会を8月24日(日)に開催しました。

一昨年から毎年実施している、山林整備ボランティアを対象にした安全管理研修会を、8月24日(日)、箕面船場生涯学習センター多目的室で、講師に日本森林ボランティア協会理事、苫智子さんをお招きして行いました。

研修会には、箕面の山パトロール隊、みのお里プラ、杜の会、箕面の森のきこり隊、みのおフォレスターズなどの活動団体と山麓委員会スタッフ、あわせて34名が参加しました。

今回の研修は、「危険予知訓練=KYT」(危険「K」、予知「Y]、訓練「Training」)。KYTは作業にひそむ危険要因を発見し、解決する能力を高める手法で、参加者を5-6人ごとのチームに分けて、ワークショップの形で行いました。

前半は「山作業での危険とその回避方法」の講義。まず、山作業におけるリスクを再認識します。

山作業での危険にはどんなものがあるか。①危険な植物。かぶれる植物、トゲのある植物に触れたとき、あるいは毒を持った植物について。②危険な動物。毒蛇(マムシ、ヤマカガシ)、マダニ対策。③天気の変化。落雷と熱中症の予防と対応について、熱中症予防には作業前に水とアメの摂取を習慣づけること。自家製の経口補水液の作りかたなど---。

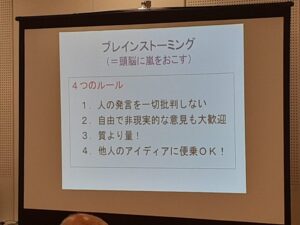

こうした山作業での危険を全員で認識したうえで、次にいよいよ、「K(危険)・Y(予知)・T(トレーニング)」の実践に移ります。

先ず、講師から架空のシチュエーションが提示されます。今回は「山麓委員会が子どもたちも参加する山林整備イベントを実施する」--という場面を設定。そして、チームごとに、そのイベント実施に潜む様々な危険要素をできるだけ具体的に抽出します。

(ブレイン ストーミング 頭脳に嵐を起す・・・思いついたことをみんなでできるだけ細かく出し合う作業)

つぎに本番で事故を起こさないための対処策をまとめます。

(危険要素への対処策を考える)

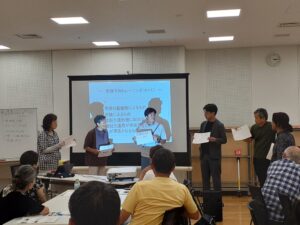

最後に、チームの代表者が、主要な項目ごとに、その危険性と対処策を(架空イベント参加者に対して行うつもりで)発表します。

(チームの代表が発表。「今日のイベントの安全管理担当の●●です。今回の作業には●●の危険がありますので、●●に十分に注意してください! それではみんなで唱和します。”ご安全に”」)

山作業においては、危険要素を敏感に感知することがとても大切です。「想定外」をできる限り「想定内」に置くことで、事故を未然に防ぐことにつながります。kYTの重要性や有効性を再確認しながら本日の研修を終了しました。