2月16日(日)生きもの会議(箕面生物多様性会議)主催の「生物多様性復活活動報告会」が行われました。

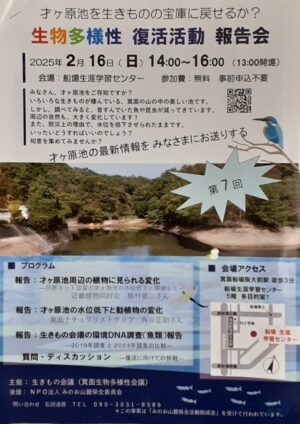

2月16日(日)午後、船場生涯学習センター5階多目的室で、「才ヶ原池を生きものの宝庫に戻せるか?」をテーマにした、「生きもの会議(箕面生物多様性会議)」主催の報告会行われました、報告会には、箕面の生物多様性の保全に関心のある方、才ケ原池を愛する市民の方々など、約30名が参加されました。(なお、この事業は「みのお山麓保全活動助成金」の支援を受けて行われています)

主催者である「生きもの会議」(箕面生物多様性会議)は、長年にわたり、マミズクラゲをはじめとした、才ケ原池の動植物を調査研究を行っておられます。

才ヶ原池は、箕面の自然豊かな山の中のため池で、面積1.1ha、最大水深6.4m、貯水量12万㎥で、多様な生きものが生息しています。特に初夏から秋にかけては、淡水に棲む「マミズクラゲ」が出現、才ヶ原池のようにほぼ毎年みられるのは、珍しく、極めて貴重な場所だといわれていています。

マミズクラゲ

才ケ原池では、近年、増加傾向にあるといわれている短期間集中豪雨や、大地震などの自然災害への危機管理を理由に、行政により、2023年秋から、池の水位を強制的に低下する措置が行われていて、現在の水位は、1/2程度まで引き下げられ、貯水量は大幅に減少しています。

そこで今回は、池の水位の低下による景観の変化のほか、動植物に対する影響についての調査報告が行われました。

同団体の調査研究によると、水位の低下により、透明度が大幅に後退、池の中に棲む生物に大きな影響を与えていると考えられ、マミズクラゲの発生数は、2024/7の観察時で、傘直径約2mmのクラゲ1個体のみの採取にとどまった、と報告されました。

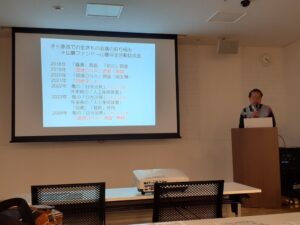

才ヶ原池周辺の植物に見られる変化-防鹿ネット設置と才ヶ原の水位低下と関連して- 近畿植物同好会 植村修二氏

「才ヶ原池の水位低下と動植物の変化」箕面ナチュラリストクラブ角谷正朝氏

生きもの会議の環境DNA調査(魚類)報告 -2019年調査と2024年調査の比較- 生きもの会議(箕面生物多様性会議)石田達郎氏

三氏による報告のあと、参加者を含め全員で、デスカッションが行われました。参加した市民の中からは、

「行政が池の水位を下げているのは、防災上の観点からだとしているが、どれだけの雨がどのくらいの時間に降ったら、洪水の危険があるのかなど、行政がもう少し科学的に数字を示して、市民に説明して欲しい。」

「2014年8月の豪雨の際に才ヶ原源流の水が市街地にあふれ出し、一帯の道路が川にようになったという事案があったが、その時は才ヶ原池の水が溢れ出たわけではなく、池から続く谷に堆積した大量の土砂と木の枝・葉などが一気に押し流され、「雨水バイパス管」の流入口を詰まらせたことによると、箕面市のホームページにも書かれている。問題は才ヶ原池の水位よりも、谷川の中に放置された倒木やシカ害などで山の斜面の裸地化が進んでいることで、その対策の方を優先すべきではないのか。」

「以前はよくいたベニイトトンボなどもすっかり見られなくなってしまった。」・・・・などの意見が出されました。

秋の才ヶ原池

近年、持続可能な地域づくりのために生態系を活用した防災・減災を推進することが、山麓保全の重要な目標となっています。たとえば、森林保全による斜面崩壊の防止や遊水池や水田などの活用による洪水緩和などがあげられています。いわゆるグリーンインフラやNbS(ネーチャー・ベイスド・ソリューションズ:自然に根差した解決策)の取り組みが、安全な地域づくりと生物多様性の保全の両立に有効であると考えられています。

才ヶ原池は、多くの市民やハイカーにとって憩いの場所であるほかに、マミズクラゲや絶滅危惧種であるベニイトトンボなどの希少な生き物の生息場所です。災害防止と生物多様性保全の両立のために、一方に偏らない知恵が必要ではないでしょうか。