第13回山林整備サポーター・ボランティア養成講座が10月11日(土)に行われました。

みのお山麓保全委員会が主催する山林整備ボランティア養成講座が、10月11日(土)に実施されました。今回で13回目となります。

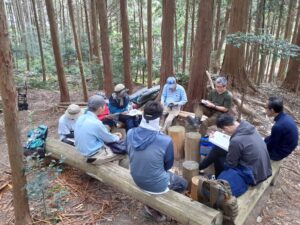

参加者は8名。午前中は完全作業に関する講義、午後は、民有地(借用)のヒノキ林で実習が行われました。

午前の講師は、「箕面森のきこり隊」「みのおフォレスターズ」で活動されてる井内張景さん。

座学では、みのお山麓部の里山は古くから生活燃料や農用として利用されてきたが、高度経済成長などの社会変化で、多くは利用されなくなり放置されてきたこと、近年は増えすぎたシカの獣害で山林荒廃に拍車をかけている現状などのついて説明がありました。続いて、具体的な整備の方法や安全作業のための基本的なノウハウについてのレクチャーがありました。

午後からは、二組に分かれて、みのおフォレスターズのみなさんの指導で立木の伐倒や伐倒後の整理などの実習が行われました。

受講生の中には、はじめてノコギリを持ったという人もいましたが、徐々にその感触に慣れてくると、いいリズムで切り進むようになりました。

ヒノキの間伐では、基本としての「受け口」「追い口」を切り、目標とした方向に伐倒、「追い口」の切り口が開いてきたら、安全を期して、ロープと滑車を使って、離れた位置でロープを引いて倒れる方向に誘導します。

ただ、本番では、伐倒木が隣の木のかかり木となってしまいました。そこで、テコの要領で元口をずらしたり、幹を回転させたり、みんなで一斉にロープを引いたりして、ようやく伐倒木が緩やかに傾いて、地面に横たわると、かかり木に苦労した分だけ、みんなの大きな歓声が上がりました。

ボランティアの山林整備は、まず安全作業が第一。ちょっと泥臭いかもしれませんが、”せーの”の掛け声で、みんなで引っ張ったり押したりすことも重要で、それが安全意識と仲間意識を高めてくれます。

民有地の山林整備ボランティア作業は、秋から冬が本番。今年度も10月後半から始まります。受講生のみなさんには、できれば、今回指導していただいた、みのおフォレスターズに入会して、スキルアップを図り、本番に参加していただければ、うれしいな!と思います。ぜひ、ぜひとも。

受講生のみなさん、みのおフォレスターズのみなさん、今日はお疲れさまでした。